Одним из важных и неотъемлемых этапов лечения различных травм является транспортная иммобилизация. Это понятие подразумевает создание полного функционального покоя для поражённого участка опорно-двигательного аппарата. Обездвиживание только на первый взгляд кажется бессмысленным, но именно оно позволяет прервать патологические механизмы, возникающие вследствие травмы.

Для полноценного выполнения этой задачи применяются специальные приспособления – медицинские шины. Название не имеет ничего общего с одноимённой частью колеса, хотя для большинства пациентов – это стандартная ассоциация. Но считать её неправильной тоже не следует – шиной в медицине называется приспособление, дающее определённой части тела внешнюю поддержку.

Первоначально эти средства были только подручными – любой жёсткий и удобный предмет, фиксированный к конечности, приобретал лечебные свойства. Постепенно возникла потребность в табельных шинах – то есть изготовленных по стандартному образцу. Постоянная их модификация привела к тому, что в их настоящее время можно выделить даже целых две группы – жёсткие и мягкие.

Что собой представляет шина Крамера

Устройство

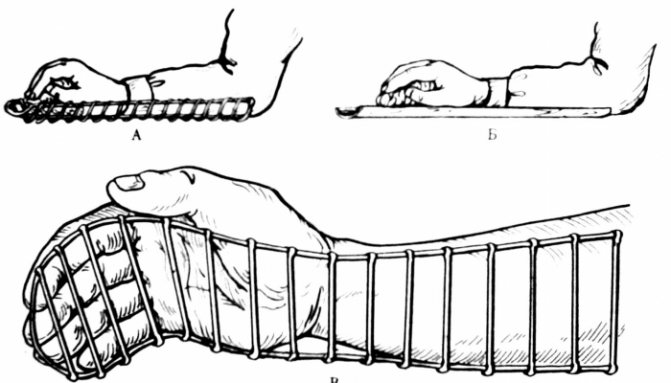

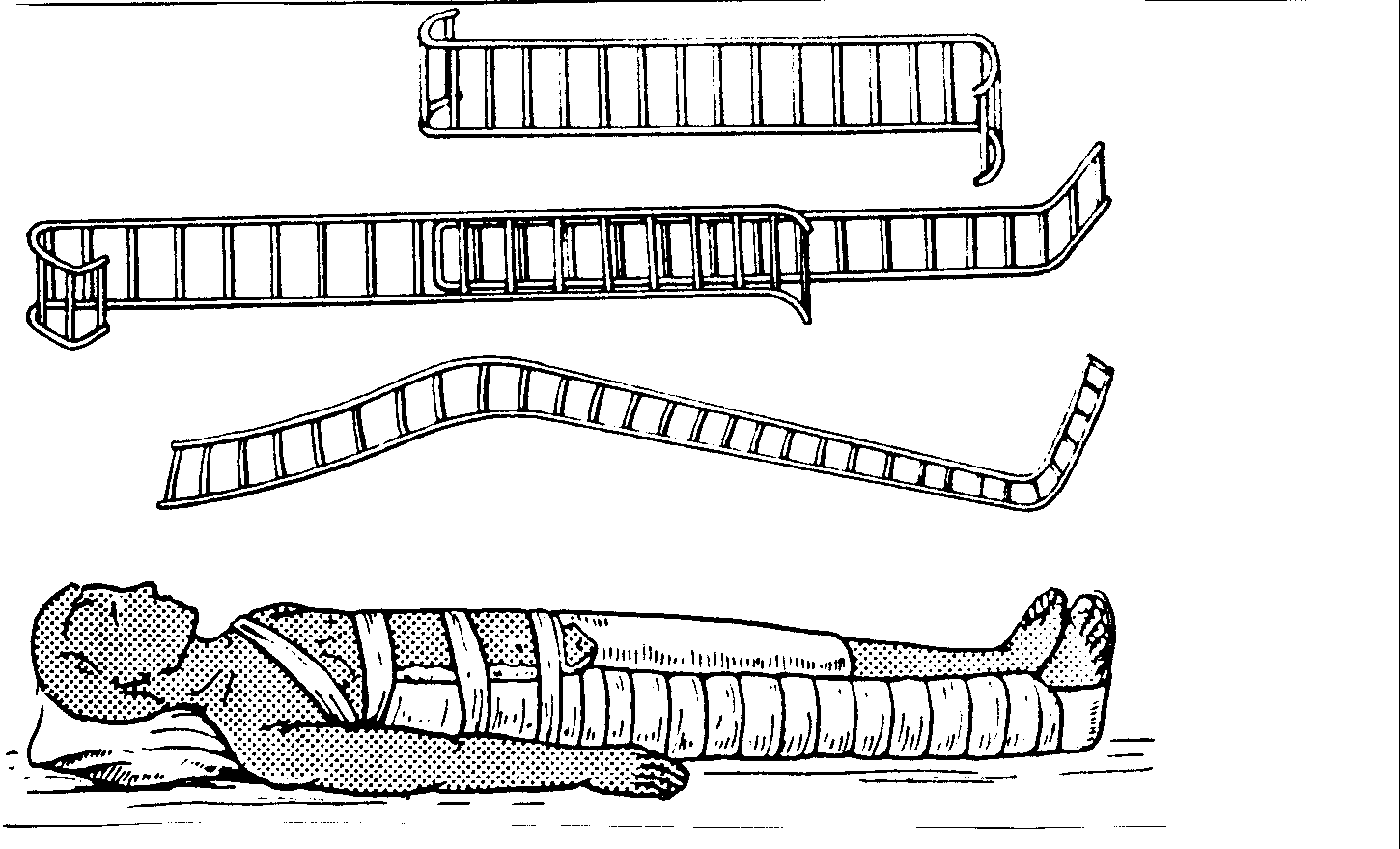

Конструкция чрезвычайно проста, она представляет собой лестницу из металлической проволоки, которую можно согнуть в любом месте и под любым углом, повернуть вокруг оси – словом, придать ей форму, наиболее физиологичную для конкретной части тела. При этом пострадавшему причиняется гораздо меньше боли, чем при наложении деревянной шины или шины из подручного материала.

Наружный каркас (рама) изготавливается из алюминиевого сплава, это придает гибкость и возможность принимать нужную форму. Внутренние перемычки (сетка) изготовлены из негнущейся стальной проволоки, которая и обеспечивает жесткую фиксацию.

Благодаря сетчатому строению, шина имеет небольшой вес , что также уменьшает вероятность травмирования при перевозке пациента. Помимо этого, можно быстро смонтировать шину и фиксировать не только сам участок перелома, но и ближайшие к нему суставы, а при необходимости — и всю конечность. Это обеспечивается за счет надежного обездвиживания. Также предупреждается смещение отломков во время транспортировки пациента в лечебное учреждение.

Шины Крамера бывают самых различных размеров : от маленьких и узких для кисти до 2-метровых, накладываемых на бедро, плечо, есть и широкие конструкции на случай переломов позвоночника, костей таза.

Производители лестничных шин – различные российские компании, заводы и объединения по выпуску медицинских принадлежностей. Стоимость невысока – от 500 рублей, приобрести можно в магазинах медицинской техники, в интернете на сайтах компаний-поставщиков.

Показания к применению

Первым и основным показанием к применению шины Крамера является транспортная иммобилизация. Необходимость в ней возникает тогда, когда происходит перелом кости пояса верхних либо нижних конечностей. Иногда можно зафиксировать такой шиной травмированный шейный отдела позвоночника. Нуждаются в фиксации до оказания квалифицированной помощи вывихи суставов, тяжелые ушибы, сдавливания и разрывы. В этом случае необходимо сохранить максимально нейтральное положение конечности, не допустить усугубления травмы до прибытия в больницу.

В качестве вспомогательного средства может быть использована при поражениях мягких тканей для предотвращения осложнений, фиксации при проведении медицинских манипуляций. При этом следует уделить особое внимание технике наложения шины Крамера при переломах различных костей и особенностям применения данного средства.

Симптоматика перелома

Прежде чем накладывать шину, следует удостовериться, что полученная травма является переломом.

Перелом проявляется яркими симптомами, например:

- Появлением опухлости конечности.

- Подвижностью в том месте, где раньше ее не наблюдалось.

- Отсутствием возможности шевеления поврежденной конечностью.

- Наличием сильных болезненных ощущений.

Если после падения или удара о какой-либо предмет появились такие симптомы, рекомендуется вызвать скорую помощь. До ее приезда важно обеспечить больному покой, и зафиксировать поврежденную конечность так, чтобы человек не мог ею пошевелить. Эта мера позволит избежать осложнений.

Техника наложения

Техника наложения шины Крамера схожа с техникой при использовании приспособления Дитерихса. Существует ряд общих рекомендаций по иммобилизации пострадавшего:

- фиксация пострадавшего непосредственно после получения травмы предотвратит осложнения, связанные с самостоятельным передвижением,

- предварительное моделирование лестничной шины Крамера на здоровой конечности значительно уменьшит болевые ощущения фиксируемой части тела, упростит наложение, минимизирует осложнения, связанные с изменением положения,

- обязательно должны быть зафиксированы два смежных с очагом травмы сустава,

- все фиксаторы накладываются поверх одежды и обуви,

- в случае, если наложить шину Крамера необходимо непосредственно на кожу, следует позаботиться о предотвращении натирания и передавливания в местах костных выступов (мягкие тканевые прокладки).

Верхняя конечность

В случае травмирования верхней конечности техника шинирования очень схожа. Основное различие при переломе плеча и предплечья заключается в том, что при травме плеча фиксироваться должны три сустава плечевой, локтевой и лучезапястный, а при повреждении предплечья два локтевой и лучезапястный. Рассмотрим последовательность действий при оказании помощи пострадавшему:

- В первую очередь необходимо поинтересоваться самочувствием человека, помочь ему принять удобное положение, применить анестезирующие средства для облегчения общего состояния.

- Предварительно подготовить проволочную шину Крамера изготовить мягкий чехол с помощью ваты, бинта либо подручных материалов, поверх тканевого обычно надевается клеенчатый чехол.

- Смоделировать приспособление на здоровой конечности, рука при этом должна быть согнута в локте под углом в 90 градусов.

- В случае открытого повреждения мягких тканей, кровотечения необходимо использовать жгут либо давящую повязку.

- Конечность фиксируют от запястья к плечу спиральной повязкой, т.е., другими словами, начиная от ладони приматывают конструкцию к руке. В местах непосредственного контакта частей приспособления с мягкими тканями подкладывают мягкие валики.

- Пальцам руки рекомендовано придать полусогнутое положение, для этого можно вложить что-то в руку пострадавшего, возможно, валик из подручных материалов. Пальцы должны быть свободны.

Нижняя конечность

При травме нижней конечности порядок наложения лестничной шины Крамера будет следующим:

- Помочь принять удобную позу, применить анестезирующие средства.

- На здоровой ноге смоделировать проволочную шину, при этом один конец проходит вдоль икры, а другой конец шины направлен к пальцам ноги (приспособление согнуто под прямым углом).

- Жесткая проволока располагается под конечностью, которая согнута в голеностопном суставе под 90 градусов. Каркас шины достигает середины бедра пострадавшего.

- Вторая часть приспособления располагается над конечностью, обеспечивая жесткость фиксации.

- Фиксируется конструкция винтообразной повязкой от кончиков пальцев по направлению вверх, в местах непосредственного контакта также используются мягкие валики.

- Так же, как и в случае верхней конечности, фиксация пальцев не нужна, кончики их должны быть свободны.

Шея

Алгоритм действий при фиксации с помощью шины Крамера в случае повреждения шейного отдела позвоночника таков:

- Крайне необходимо не допустить любых движений пострадавшего, потому первым делом необходимо успокоить его и дать обезболивающее,

- Для фиксации понадобятся две проволочные конструкции, подготовьте их к использованию (мягкий чехол),

- Первой части нужно придать так называемую форму шапочки, пройти она должна по контуру плечо-ухо-темя-ухо-плечо,

- Вторая часть должна проходить по спине, она крепится между лопатками, проходит вдоль шеи, по затылку и дальше вокруг головы, доходя до лба.

- Две части скрещиваются и скрепляются между собой при помощи бинтов.

- Пострадавший немедленно должен быть доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и оказания квалифицированной медицинской помощи.

Характеристика травмы

Перелом бедра — одна из сложнейших и опасных травм скелета. Бедренная кость относится к числу самых крупных костей. Вокруг нее расположены магистральные кровеносные сосуды, важные нервы.

Перелом бедра может сопровождаться массивным кровотечением, способным привести к летальному исходу. Повреждение нервов может сделать человека инвалидом.

Сломать бедренную кость не так просто — она прочная и толстая, окружена массивным слоем мышц.

Переломы бедра обычно случаются в не обыденных ситуациях:

- автомобильная авария;

- землетрясение;

- железнодорожная авария;

- падение с большой высоты;

- нападение крупного зверя.

Случается так, что у человека есть предрасположенность к патологическим переломам — остеопороз, гормональные нарушения, опухоли костей. Но и в этом случае бедренную кость сломать сложно.

Симптомы

Распознать перелом бедренной кости не сложно, травма имеет ярко выраженные симптомы. Переломы бывают открытыми и закрытыми — в первом случае происходит повреждение мышц и кожи, во втором кожа остается целой.

Главным признаком травмы является болевой синдром. Он настолько интенсивный, что человек даже может потерять сознание — такое состояние называется болевым шоком. Боль обусловлена повреждением огромного количества нервных волокон, находящихся в надкостнице и мышечном слое.

Если перелом закрытый, наружного кровотечения не будет. Определяется деформация конечности, ее патологическое удлинение по сравнению со здоровой ногой. На коже в месте перелома быстро появляется кровоподтек, который увеличивается в размерах (фото). Человек не может наступать на поврежденную ногу.

На поверхности бедра образуется кровоподтек

При открытом переломе видна рана на ноге, в дне которой определяются обрывки мышц и отломки кости. Неизбежно повреждаются крупные сосуды и открывается сильное кровотечение. Если повреждена бедренная артерия или подвздошный ствол, человек может погибнуть в течение нескольких минут.

Как правильно накладывается пневматическая конструкция при переломе нижней трети бедра

Пневматическая шина – это вариация, которая имеет ряд преимуществ :

- надежность фиксации поврежденной конечности;

- компактность конструкции в сложенном виде;

- термоизоляционный эффект.

Наложение пневматической конструкции при переломе бедра оправдано, если травма произошла в средней и нижней трети кости.

Размер пневматической шины не позволяет произвести иммобилизацию верхней трети бедренной кости (в области хирургической шейки).

Пневматическая шина выполняется из мягких полимерных материалов. Ее необходимо расправить и надеть на ногу пациента. Желательно, чтобы нога была раздета (так будут сильнее проявляться термоизоляционный и компрессионный эффекты).

Внизу (или в средней части) конструкции нужно найти клапан, который позволяет раздуть пневматическую шину. Поддув клапана происходит тем человеком, который производил наложение (ассистентом или парамедиком), поскольку сам человек не сможет достать до клапанов. Процесс занимает до двух минут. После этого клапан закрывается. Принцип работы похож на процесс надувания морского круга или спасательного жилета.

Пневматическая конструкция обеспечивает иммобилизацию за счет сдавливания воздухом травмированной конечности. Ее можно накладывать на срок до трех – четырех часов, после этого необходимо снять, чтобы дать возможность наполнится наружным венам и артериям.

Виды профессиональных приспособлений

Если у пострадавшего есть признаки переломов костей, а специализированного приспособления нет, нужно применить любые предметы, которые есть под рукой. Главное правило при их использовании – наличие ровной и гладкой поверхности. Иммобилизация достигается за счет фиксирования предметов тканью, бинтом или одеждой.

После того, как на место происшествия приедет бригада медицинских работников, самодельное обездвиживающее устройство заменят стандартной шиной, которая подходит повреждению.

В современной травматологии используют несколько видов шин, особенности которых представлены в таблице.

Инфекция кожи и подкожной клетчатки.

62. Хирургическая инфекция.

Классификация. Определение.

Инфекция — внедрение и размножение микроорганизмов в взаимодействия макроорганизме с последующим развитием сложного комплекса их от носительства возбудителей до выраженной болезни.

Хирургическая инфекция это процесс взаимодействия между макро- и микроорганизмом, сопровождающийся местными и общими симптомами.

Микробное загрязнение (контаминация) ран — явление закономерное; развитие в этих условиях инфекционного процесса — эпизод, обусловленный рядом причин. Следовательно, микробное загрязнение (контаминация) и инфекция (инфекционный процесс) понятия совершенно разные.

Классификация инфекции по распространенности процесса и его локализации.

- Местная инфекция.

- Генерализованная (общая) инфекция.

- По локализации она подразделяется на инфекцию:

— кожи и подкожной клетчатки;

— покров черепа и его содержимого;

— шеи;

— грудной стенки, плевры, легких;

— средостения;

— брюшины и органов брюшной полости;

— таза и его органов;

— костей и суставов.

Клиническая классификация хирургической инфекции, клиническое течение гнойно-воспалительного процесса.

- Острая хирургическая инфекция.

Гнойная.

- Анаэробная.

Гнилостная.

- Анаэробная (газовая) гангрена.

- Столбняк.

П. Хроническая хирургическая инфекция.

2.1. Неспецифическая: первичная, вторичная.

2.2. Специфическая (туберкулез, актиномикоз).

Этиология гнойной инфекция.

- Кокковая флора (стафилококк, стрептококк, пневмококк и др.).

- Кишечная палочка.

- Синегнойная палочка.

- Протея.

- Смешанная флора.

Этиология анаэробной инфекции.

- Условные (факультативные) анаэробные микроорганизмы.

- Строгие (облигатные) анаэробные микроорганизмы.

— петококки;

— бактероиды;

— фузобактерии;

— пептострептококки.

— палочка столбняка;

— палочка сибирской язвы;

— дифтерийная палочка.

— туберкулез;

— сифилис;

— актиномикоз.

Факторы, определяющие патогенез и клиническое течение хирургической инфекции.

70. Инфекция клетчаточных образований / медиастинит, паранефрит, парапроктит/. Гнойный паротит-этогнойное воспаление околоушной железы.

Оперативное вмешательство при анаэробной гангрене должно проводиться немедленно после постановки диагноза, так как промедление даже на один-два, а тем более на несколько часов, значительно уменьшает шансы на спасение жизни больного. При анаэробной гангрене производят три вида операций.

1.Широкие, так называемые «лампасные» разрезы, проводимые продольно через весь поражённый участок (сегмент) конечности.

2.Широкая некрэктомия– иссечение пораженной области (клетчатки, мышц, фасции) является операцией более радикальной, чем разрез.

3.Ампутация и экзартикуляция конечности является наиболее радикальным методом лечения анаэробной гангрены с точки зрения сохранения жизни пациента, особенно когда они осуществляются достаточно рано, до распространения инфекционного процесса на туловище.

Общее лечение

Специфическое лечение состоит в применение смеси антигангренозных сывороток. Одной лечебной считается 150000 МЕ поливалентной противогангренозной сыворотки (или 50000 МЕ сывороток антиперфрингенс, антисептикум, антиэдематиенс).

Для предупреждения анафилактической реакции сыворотку вводят под наркозом внутривенно. В зависимости от состояния больного сыворотку вводят повторно.

Неспецифическая терапия складывается из следующих мероприятий:

- обильные внутривенные инфузии до 4 л в сутки;

- переливание крови, плазмы и кровезаменителей,

- общая антибактериальная терапия (в отношении анаэробов эффективен ряд новых антибиотиков – аугментин, тиенам и др., метронидазол),

- покой, высококалорийное питание,

- коррекция жизненно важных функций.

Профилактика

Профилактика анаэробной инфекции имеет огромное значение. Основу ее составляют следующие мероприятия.

- Ранняя радикальная хирургическая обработка ран с широким раскрытием раневого канала и с возможно более полным иссечением нежизнеспособных тканей, являющихся субстратом для начала массового размножения патогенных анаэробов.

- Хирургическая обработка подавляющего большинства загрязненных. Размозженных и огнестрельных ран не должна завершаться наложением первичного шва (за исключением специальных показаний).

- Весьма существенную роль для профилактики анаэробной гангрены играет введение в ранние сроки после повреждения антибиотиков.

- Существенное значение в предупреждении анаэробной гангрены имеет хорошая транспортная и лечебная иммобилизация, строгие показания к использованию кровоостанавливающего жгута, а также профилактика охлаждения и отморожения поврежденной конечности.

- Анаэробная инфекция является условно контагиозной. А споры ее возбудителей – термостабильны.